理学療法学科 Blog

理学療法学科の特徴

めざす資格

理学療法士/国家試験

福祉住環境コーディネーター2級*

*在学中取得可能

INFORMATION

日本の現場でも女性の需要が高まっています

世界的に、理学療法士の66%は女性というデータがあります。 一方、日本の理学療法士の男女比は男性6:女性4(2019年データ)。 患者さんの体を支えるなど、力が必要な場面もありますが、複数人でサポートする体制が整っている現場も多く、女性でも心配要りません。 女性の理学療法士は現場での需要も高まっており、これから女性も大いに活躍できる医療専門職になるでしょう。

学びのポイント

子供発達支援論

児童発達支援関連施設での体験型実習が充実。

スポーツコーチング演習

アスレティックトレーナーへの一歩。本校で座学科目を履修。

日本スポーツ協会 認定

パラスポーツ演習

中級パラスポーツ指導者の資格取得が可能。

日本パラスポーツ協会 認定

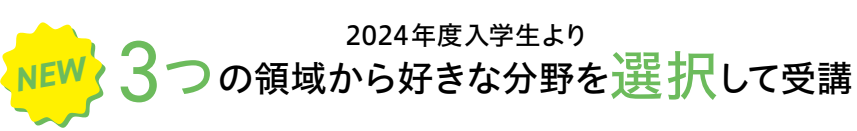

夢、実現の為に自分の好きなコースを選択

Point1. 国家資格取得+α

実践に生きる、多彩な経験が積める授業。

国家資格取得に加え、各種認定の取得、チーム医療・ケアの実践や、保健医療福祉に携わる専門職として必要とされるマインドとスキルを身につける為の科目を充実させています。

他にもたくさんの認定や授業が充実- 福祉住環境コーディネーター2級

- 普通救命講習受講者証

- 認知症サポーター

- プログレッション学習(国家試験対策)

- 多職種連携教育

- 先端技術教育(VR実習)

- 研究法

Point2. 地域のサポート

2023 年度は全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動 かごしま大会」の大会サポートに携わりました。全国から来鹿された選手団に帯同し、様々な競技サポートを行いました。

4年間のステップ

1年次

理学療法の基礎を学ぶ

基本的な医学の勉強から理学療法に必要な基礎知識を学びます。

1週間の見学実習があります。

2年次

実技を通して

検査や測定を学ぶ

病気やケガの勉強や検査・測定の実技を学びます。

2週間の検査・測定実習があります。

3年次

病気やケガに対する

治療を学ぶ

理学療法としての治療方法や対象者への支援を学びます。通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションに関する1週間の実習と、3週間の評価実習があります。

4年次

実習と国家試験対策

16週間(8週×2回)の実習と、国家試験に向けての対策を行います。

カリキュラム

小児理学療法治療学Ⅰ

発達の基礎から具体的支援まで

まずは赤ちゃんが生まれてからどのように発達していくかを学習します。それから障害とともに生きる子どもたちをサポートするための知識と技術を学びます。

理学療法概論Ⅲ

将来の現場に活きるマネジメント力を養う

組織のマネジメント経験のある講師を招き、理学療法士の視点で管理に関する知識やノウハウを学ぶことができます。

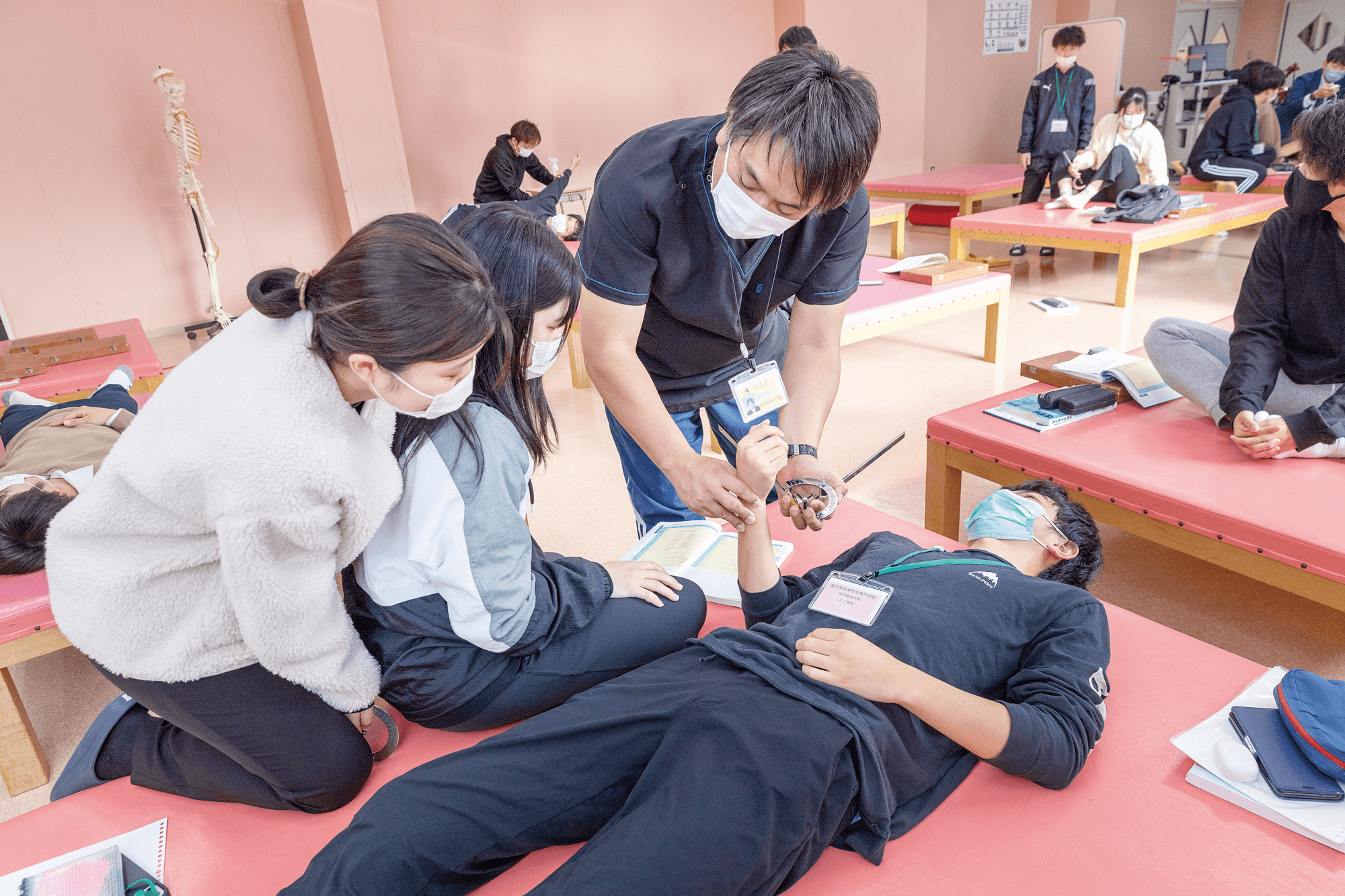

理学療法評価学Ⅷ

座学と実技、身体を使った授業

治療計画に必要となる骨や筋、関節の状態を分析する勉強を行います。身体を使って学習するスタイルが好評です。

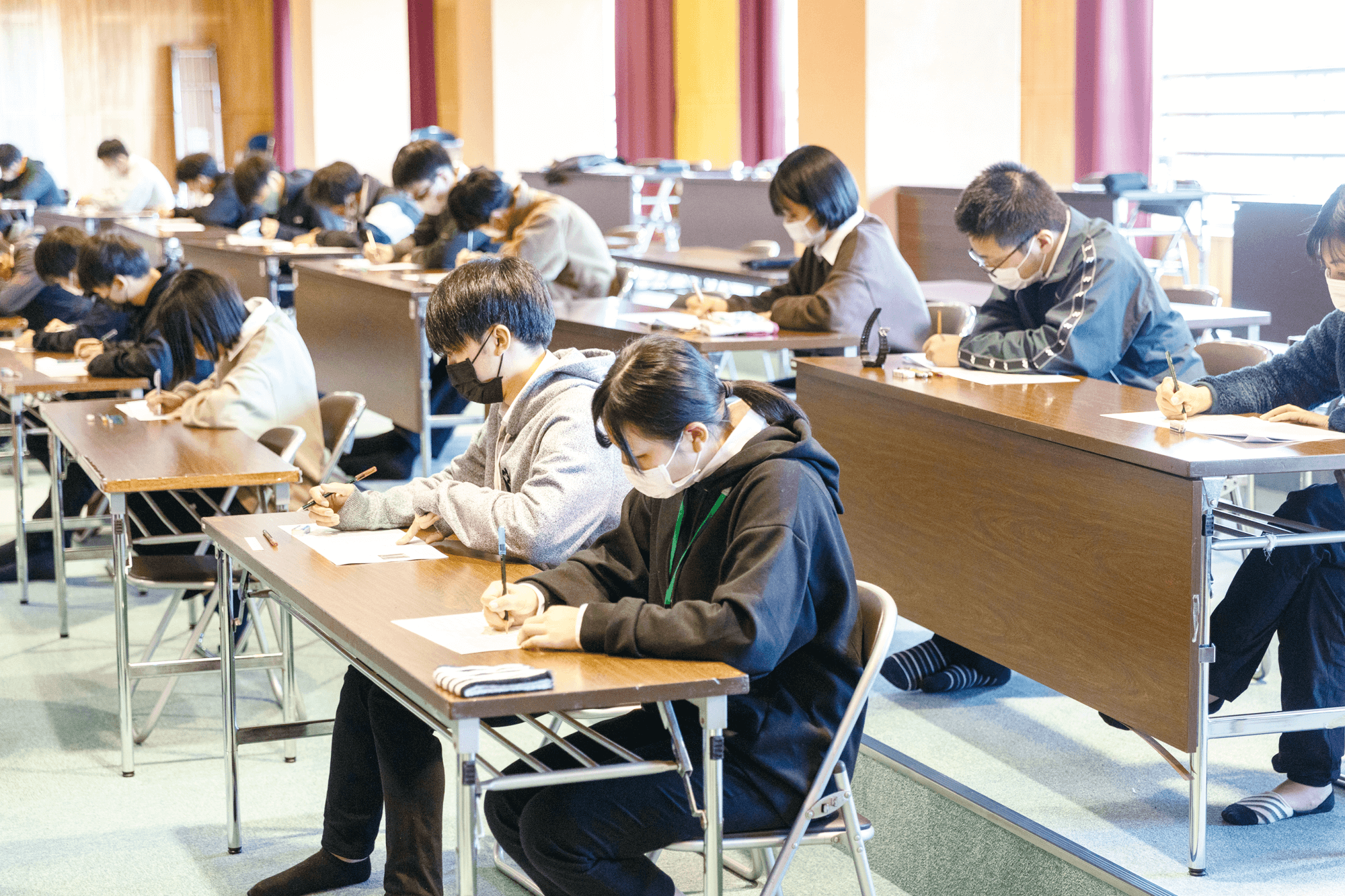

理学療法総論Ⅰ

実習の為の技能を養う

実習前後に、練習してきた専門的技能の検定試験を行います。

授業は、実習対策がメインとなります。技能検定は、臨床の理学療法士と共に行います。

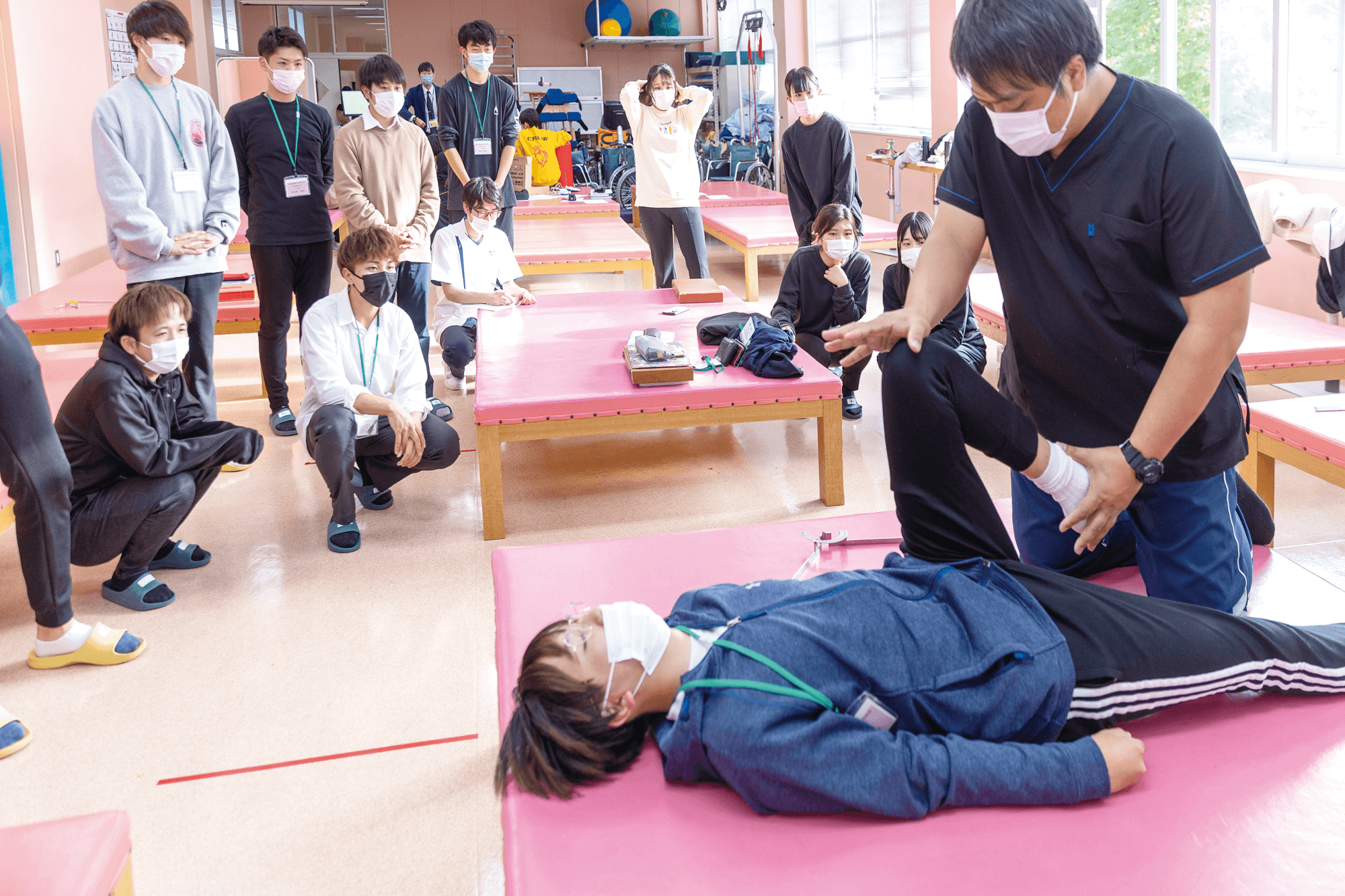

基本的理学療法治療学Ⅰ

理学療法治療の基礎を修得

主に、運動器系・神経系・呼吸循環系の領域別に行われる運動療法の基礎を学びます。

教員からのメッセージ

活躍する卒業生

医療法人 昭泉会

馬場病院 勤務

理学療法士 松元 亮太

2011年 理学療法学科卒

鹿児島高校出身

理学療法士×トレーナー活動

私が理学療法士として勤める馬場病院は、鹿児島県日置市の地域医療・福祉の拠点施設です。

病院で働く傍ら、院外での理学療法士としての活動にも積極的に取り組んでいます。

「燃ゆる感動 かごしま国体・かごしま大会」では、現地トレーナースタッフとして選手団に帯同し、身体のケアや怪我予防のテーピングなどを行いました。

医技専では『自ら考え、判断し、行動する』といった『主体性』を重視した教育が楽しく受けられます。

私が現在院外活動に積極的にチャレンジできるのも、専門性に特化した教員との学び合いや整った学習環境、医技専で培ったマインドからだと思っています。

IGISEN VOICE

趣味も勉強も充実の学校生活です

髙橋 龍真 理学療法学科2年 鹿児島情報高校出身

医技専の4年課程という期間を活かし、国家資格取得を目標とした“勉強と自分の趣味を両立できること”、自分の“興味のある分野を深く学べること”に魅力を感じて入学を決めました。 理学療法士に必要な知識とスキルを身に付けるための授業と、学年ごとのレベルに合わせた国家試験対策学習のサポートも受けることができます。 授業は 、聴講するだけの座学だけではなく、自分たちの身体を使って勉強できる実技もあり、同じ資格取得を目指す仲間達と楽しく受けています。