看護学科 Blog

看護学科の特徴

めざす資格

看護師/国家試験

4年間のステップ

1年次

看護に必要な基礎的能力を身に付ける

看護を学ぶために必要とされる基礎的知識・技術・態度を身に付けます。

2年次

看護の専門性と奥深さを知る

看護の専門科目を通して、看護の楽しさ、喜び、やりがいを感じるとともに、看護の本質に触れていきます

3年次

臨床実践能力を身に付ける

学内演習や臨地実習を通して理論と実践を結びつけ、看護実践能力を身に付けます。

4年次

看護専門職者として自己の看護観を確立し、キャリアデザインを描く

これまでの学習を統合し、専門職業人として自己研鑽し続ける姿勢を身に付けます。

カリキュラム

看護につなぐ人体の構造と機能

「人が生活するための動くとは?」など、人の生活行動から「人体の構造と機能」をつなげて学び看護に活用できる力を身に付けます。

健康支援実習 / 地域包括ケア実習

地域で暮らす人々がその人らしく暮らし続けることを支える看護職育成を目指した実習です。県内の様々な地域での看護実習を通して、対象や地域、多職種協働の意義を理解し、対象の思いに寄り添う看護を実践します。

実習地域予定 屋久島、似島、南さつま市、長島町、南大隅町など

共通基本技術Ⅴ(臨床判断)

シミュレーション教育を取り入れながら、臨床判断の意義とプロセスを理解し、複雑で個別的な対応が必要とされる看護の現場に適応する力を身に付けます。

チーム活動論/多職種連携

患者さん・家族中心の支援活動を行うため、多職種の専門性を理解し、協働しながら問題解決するための基礎的能力を 他学科との協同学習を通し身に付けます。

救急看護

看 護 専 門 職 者としてのキャリア形成に向け将来像を描き、自己のキャリアマネジメント能力や社会人に必要な能力習得を目指します。

学びのポイント

Point1. 優れた看護技術を修得する

看護技術の原理 原則を抑えながら、コツを ノートにまとめています。それを「技術・演習 評価Ⅰ・Ⅱ」で事例に応じた看護実践能力につな げ、「看護技術総合評価Ⅰ・Ⅱ」で知識・技術を 統合しながら健康状態に応じた看護を実践する 能力に発展します。これは実習でも役立ちます。

Point2. 臨床での対応力・判断力を高めるシミュレーション教育

講義や実習前にはシミュレー ターを用いて何度も繰り返し練習 したり、臨床で働く先輩から実践 に近い内容を教わるなどして、 卒業後すぐに臨床で活用できる 能力を育成しています。

Point3. 教え学び合う異学年交流

先輩が後輩に知識や技術を教え 伝える教育指導法です。先輩・ 後輩のより良い関係を築くととも に、先輩はアウトプットで確認し、 後輩は確実な学習方法・技術を 修得していきます。

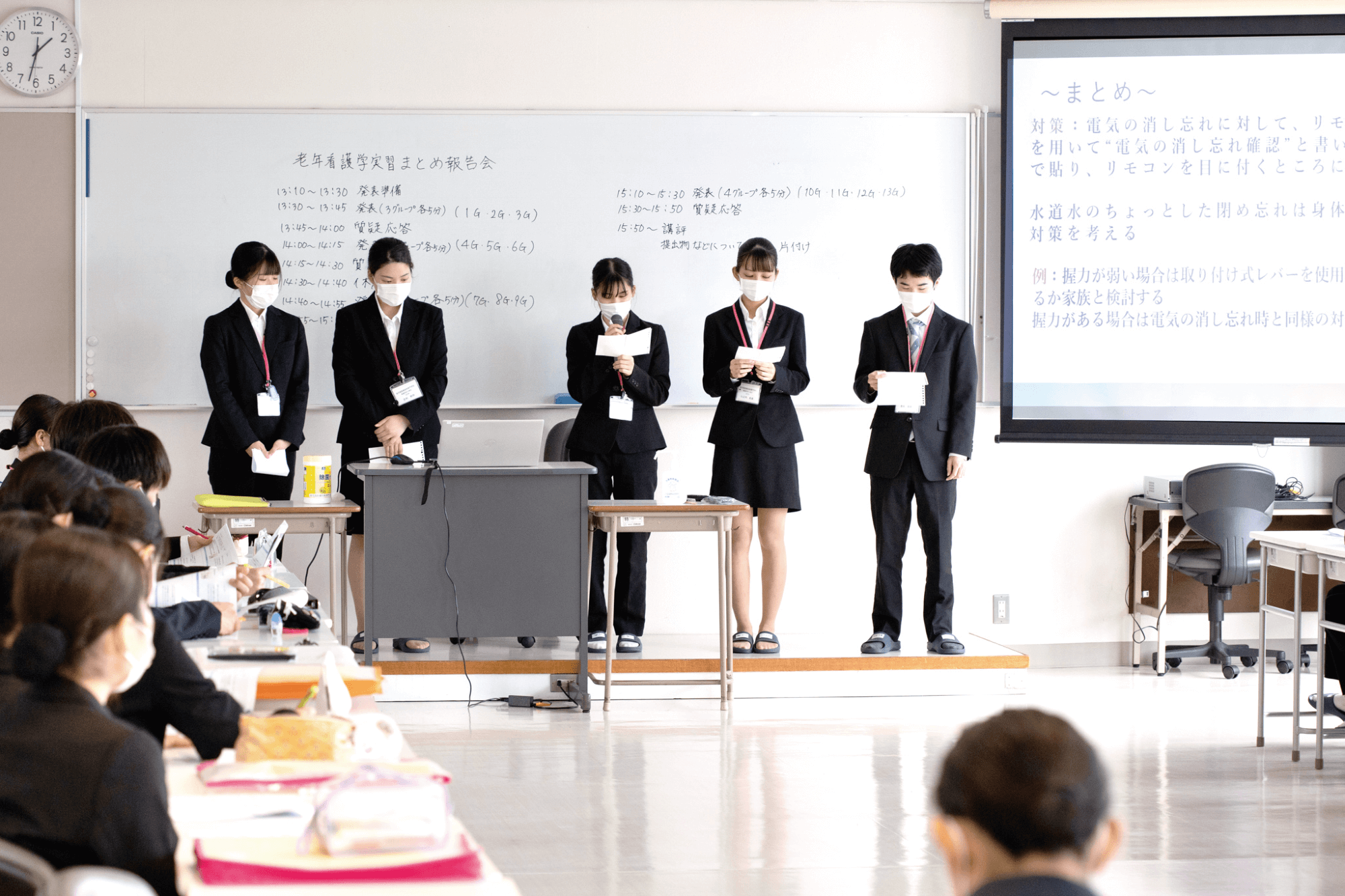

Point4. 看護の質を高める実習報告会

実習ではすべての経験が学びに なります。実習で経 験した看護 実 践を振り返り、共 有すること で学びを深めていきます。

Point5. 医療系で必要となる科学のリメディアル教育

普通科はもちろん、専門系高校 出身者も安心して看護の学びが 始められるように、自然科学という 科目内に生物・化学・物理を基礎 から学ぶ内容を含んでいます。

Point6. 卒業後も看護実践能力を高めるホームカミングデイ

卒業後 6か月目に母校に集い、懐 かしい仲間や教員と語り合い心 身のリフレッシュを図りながら、 それぞれが働いている病院の白衣 を着てシミュレーション研修を行い ます。

最上級の看護教育を提供

1

実績ある先生が顧問として在籍

本 校は、大学教育にも負けな い最上級の看護教育を学生に提 供できるよう努力しています。 それを実現する為の特 色とし て、看護学科には 10 年前から顧 問として池西静江先生が在籍し ています。カリキュラムの見直し や教員に対する教授法のアドバイス、研究授業の取 り組み、そして、直接学生に対する講義も行ってくれ ています。現在は看護 教育を応 援する個 人事務所 「Office Kyo-Shien」代表であります

池西顧問略歴

- 日本看護学校協議会 元会長 (任期 2021 年 6 月総会まで)

- 日本看護学教育学会 理事

- 厚生労働省 看護基礎教育検討会、保健師助産師国家試験制度改善部会の構成員

2023年度活動

- 医学系出版社等主催のセミナー講師

- 日本看護学校協議会教務主任養成講習会講師

- 都道府県専任教員養成講習会講師

- 大学・大学院の非常勤講師

〈 執筆活動 〉

- 系統看護学講座 地域・在宅看護の基礎 医学書院 執筆

- 看護学生スタディガイド2024 照林社 編著 他

2

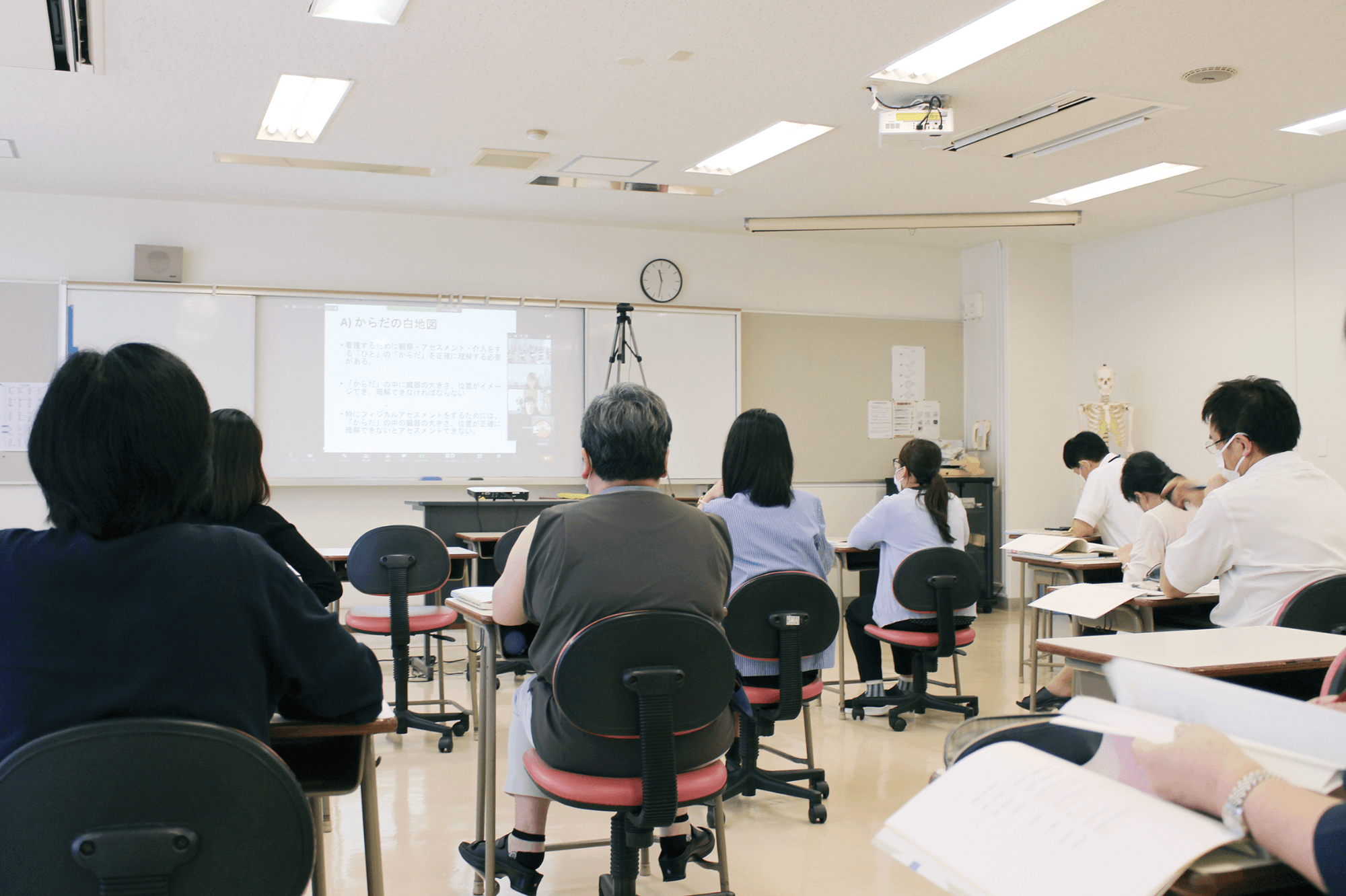

反転学習・共同学習を通して 病気への理解を深める

反転学習・共同学習の取り組みとして、 授業に臨む前に調べ学習を行い、その内容 を授業中に確認したり、グループで共有した りして学びを深めています。また、学生が病 気の理解と知識の修得をできるよう工夫を 凝らした講義資料を提供しています。

3

実践に近い学びの環境

テキストは電子書籍を導入してい ます。また、講義や演習では模擬電 子カルテを採用し、なるべく実践に 即した環境を整えています。 これらは基礎的な情報処理能力 を養うことに役立っています。

『リフレクション』や『学びなおし』で看護の質を高める!

私の看護は適切だったのかな?など実習中の経験を科目や教科外で振り返り、看護の質を高めます。 学びを発表することでプレゼンテーション能力も身に付きます。

『研究授業』で教育の質を高める!

学生の学びの質を高めるためには、教員の授業力は必要不可欠! 新人からベテラン教員全員で毎月FD研修※や『研究授業』を行い学科全体の教育の質を高めています。

※FD(Faculty Development)研修

教育内容等に関する研修を学校全体として組織的に行うこと。

『ピアティーチング』で技術を高める!

先輩が後輩に技術を教え伝える教育指導法です。先輩・後輩のより良い関係を築くとともに、教え・学び合う課程を通して、 確かな看護技術の習得を目指しています。

教員からのメッセージ

活躍する卒業生

鹿児島市立病院 救急外来勤務

看護師 生野 優葵

2023年 看護学科卒

松陽高校出身

医技専での学びを活かし

救急看護の現場で頑張っています

私が勤務している救命救急センターでは、幅広い年齢・疾患を持つ急性

期にある患者さんに対し、救急看護を行なっています。

医技専で身に付けた知識・技術が、日々の患者さんの病態理解や看護

実践で活かされています。実習での経験が、今も自分の看護を支えてくれ

ています。

IGISEN VOICE

4年間の学校生活、仲間と共に歩む看護師への道

上東 千和 看護学科2年 鹿児島中央高校出身

医技専の魅力の1つは、4年間じっくり学 び、確かな技術や知識を身に付けることが できることです。授業はグループワークが 多く取り入れられており、クラスメイトと共 に悩み、話し合うことで、より知識や考え方 が身に付いているように感じます。 看護の勉強は決して簡単なものではあり ません。しかし、共に学び合うかけがえの ない仲間や優しく教えてくださる先輩方、 支えてくださる先生方と共に「看護師になる」 という夢に向かって日々走り続けています。 これからも互いに切磋琢磨し合い努力し ていこうと思います。