言語聴覚療法学科卒業生(2008年卒業)そして本学園職員でもある 小原路乃先生の取り組みが番組内で紹介されました!

KYT news every. 放送日:令和4年6月29日(水)18時15分~ 日本テレビ news every 放送日:令和4年9月21日(水)15時50分~ 「言葉の遅れなどに悩む子供に寄り添う”小児言語聴覚士”の女性」

小原先生は本学園施設“ことばの支援センター”で療育や授業を担当している傍ら、 インスタグラマーとして保護者や支援者へ自作の言語指導教材を紹介しています。 お子さまへの言語指導、長年通っていただいたお子さまからのお手紙、お母様方の想い。 人の想いあふれる素敵な時間を撮影してもらうことができました。 コロナ禍当時はオンラインで実施していた演習の様子についても併せて紹介しています。

言語聴覚療法学科 Blog

言語聴覚療法学科の特徴

めざす資格

言語聴覚士/国家試験

心理カウンセラー(全米NLP協会〈ABNLP〉

公認NLPプラクティショナー受講資格

言語|鹿児島医技専 言語聴覚療法学科同窓会(igisenstdousoukai.wixsite.com)

言語|鹿児島医技専 言語聴覚療法学科同窓会(igisenstdousoukai.wixsite.com)

当会は、「言語聴覚療法学科」卒業生(同窓生)によって立ち上げられた組織です。 各期より選出された代表者が緊密に協力し、本機関の円滑な運営を担っています。 共に学び成長した仲間たちが、自信を持って未来に進んでいけるよう、 先輩と後輩、言語聴覚士同士が情報交換や相談ができる心を通わせる機会として、 2年に一度の頻度で同窓会「原田カンファレンス(略して原カン)」を開催しています。 (次回2026年開催予定)

コミュニケーションが苦手でも経験が積める!

Point1. 心理カウンセラーの資格取得

患者さんとの関係づくりに活かせる

全米NLP協会(ABNLP)公認NLPプラクティショナートレーニングコースを受講し、心理カウンセラーの資格取得を目指します。

NLPプラクティショナートレーニングとは?

1970年代半ば、優秀な複数のセラピストの治療プロセスを分析し、誰もが活用できる方法として体系化したものが始まり。 NLPとは、パターン化したプログラムを書き換えることで新たな成果を求めるという考え方。NLPを学ぶ最初のステップが「NLPプラクティショナー」です。

Point2. 実践的な小児演習

療育の現場を体感する

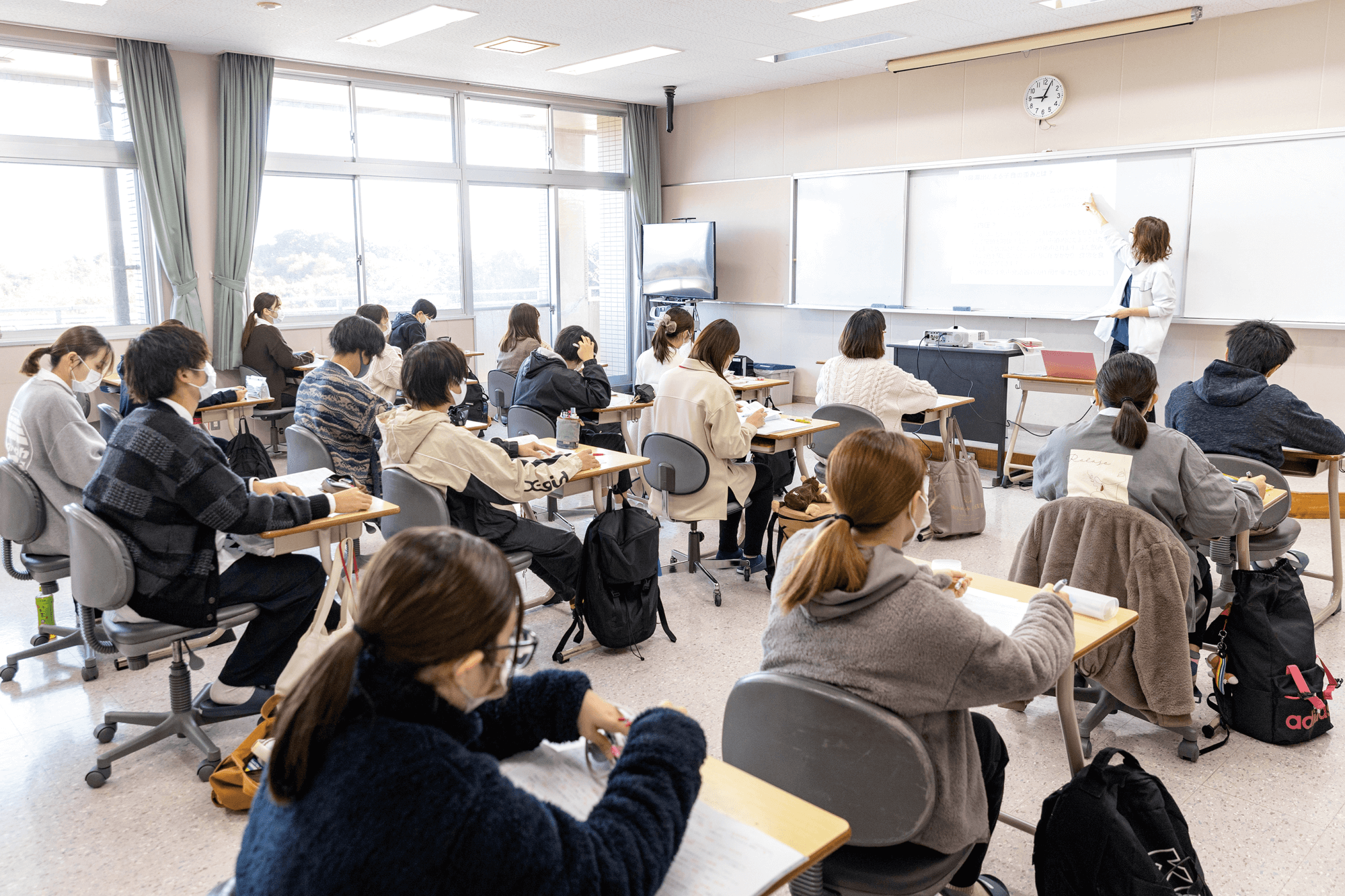

本校の関連施設である「原田学園ことばの支援センター」や「幼保連携型認定こども園しらゆきこども園」にて、言語聴覚士やことばの支援センター所属の公認心理師、保育士指導のもと、小児への言語聴覚療法を学びます。

原田学園ことばの支援センター

言語聴覚士と子どもとの療育場面を実際に見学し、評価の方法や子どもたちへの支援方法を学びます。 また、教材をグループで作成します。

幼保連携型認定こども園しらゆきこども園

就学前の子どもたちを対象に、学生によることばと発音のチェックを行います。 演習内では遊びを通して子どもたちの緊張を取り除き、楽しくチェックを受けられるように取り組んでいます。

Point3. 縦割り班の教育システム

就職後に活きる関係づくり

在校生・卒業生・教員から成る縦のつながりを重視した班を形成します。普段の学習でも縦割り班で活動することが多く、先輩は後輩に臨床現場の厳しさ・やりがいなどを伝え、後輩は先輩のアドバイス を糧に成長します。

4年間のステップ

1年次

言語聴覚療法の基礎を固める

基礎医学分野から、心理、教育に関する知識の習得を行います。後期には、言語聴覚研究にて、3年次以降の言語聴覚研究(卒業研究)の土台作りが可能です。

2年次

専門科目・カウンセリング技術を学ぶ

失語症、言語発達障がい、嚥下障がいなどに関する専門科目の講義が多くなります。また、希望者は心理カウンセラー(NLPプラクティショナー)の資格を取得します。

3年次

段階的な実習を経て、言語聴覚療法を深める

1年次から積み重ねてきた学内・学外演習を経て、医療機関等で約4週間の評価実習に臨みます。

4年次

臨床実習、研究、国家試験勉強に集中!

総合臨床実習や研究を経験して言語聴覚療法の総まとめをおこないます。その後、国家試験に向け個人に応じた対策を行い、全員合格を目指します。

カリキュラム

発声発達障害学演習見えない「声」を可視化する

人の声を科学的に測定する方法。目には見えない声を機械を通して可視化し、問題が生じている原因を探り、高度な治療につなげます。

聴覚障害学

子どもから高齢者まで対象者に合わせた聴力検査を学びます。子どもの聴力を測定するときには「遊び」を通して行うこともあるので、より楽しくより正確に測定するための理論と技術を身に付けます。

ことばの発達に必要不可欠な聴力を測定します。

言語聴覚研究

未だ解明されていない脳の機能や言語聴覚分野のエビデンスについて、一緒に研究しませんか?

言語聴覚療法管理論

鹿児島県の言語聴覚士会会長をはじめ、臨床経験が豊富で研究活動で実績のある言語聴覚士から、実践的かつ最新の知識や技術を学びます。また、第一線で働く卒業生の講義もあります。

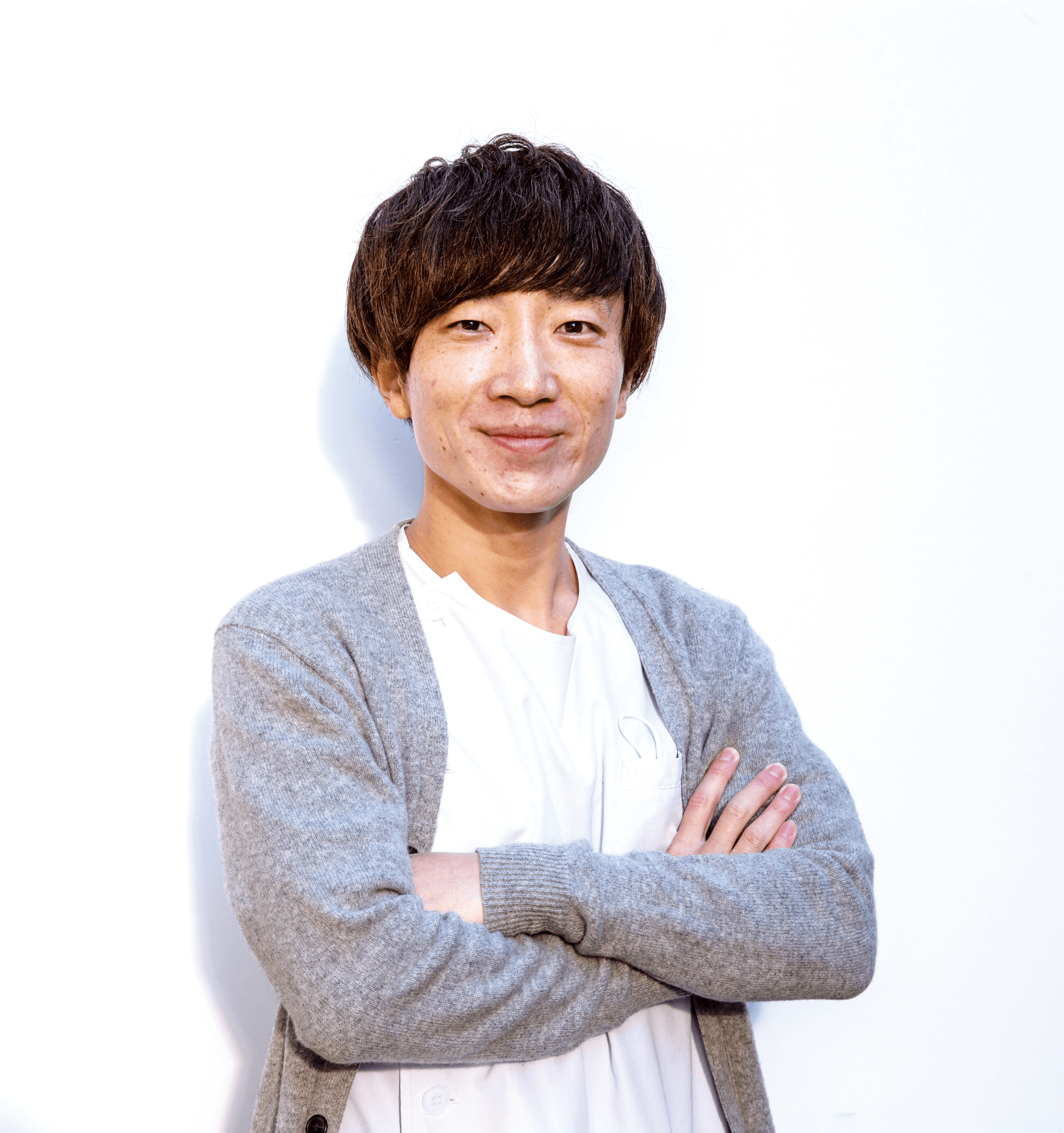

教員からのメッセージ

活躍する卒業生

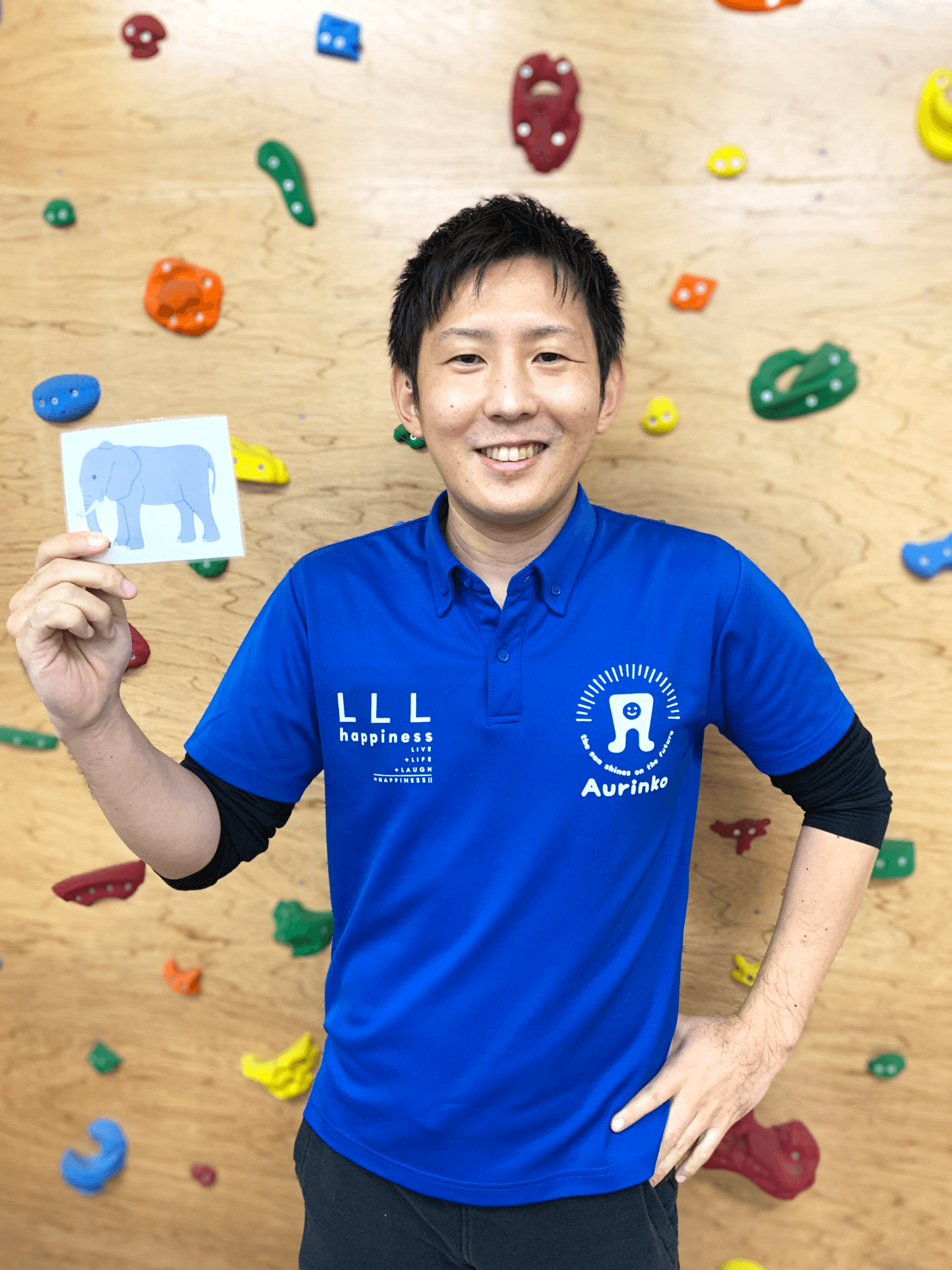

株式会社

L-はぴねす 勤務

言語聴覚士 西野 将太

2008年 言語聴覚療法学科卒業

鹿児島商業高校出身

子どもと家族と"ことば"の世界を繋ぐ

架け橋でありたい

私の勤める会社では訪問看護・リハビリや療育(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業)を行っており、乳幼児期から訪問リハビリや療育を通して子どもたちの発達のお手伝いをさせていただいております。

子どものコミュニケーションやことばをご家族と一緒に育みながら、日々の成長と新しい発見を共有できる喜びは何ものにも変え難い瞬間で言語聴覚士冥利に尽きます。

これからも自己研鑽に加え、家族と子どもたちに答えを教えてもらいながら、"架け橋"となれるように学び続けていきます。

公益財団法人東風会

三船病院 リハビリテーション科

言語聴覚士 大島 亮平

2008年 言語聴覚療法学科卒業

川辺高校出身

心をつなぐコミュニケーション

私は、療養型病院に勤めています。入院患者様を主に、外来では小児のリハビリを担当しています。 実に幅広い年齢層ではありますが、常に感じていることは「心の繋がり」の必要性です。 どんな方でもその人が伝えたい想いがあるということ。 想いを理解することで心を開き意志を示してもらえるそんな瞬間があります。 言語聴覚士は患者様と心を繋ぐコミュニケーションができる素晴らしい職業です。 それらを学んだ母校・恩師へ感謝です。これからも人に寄り添うことのできる言語聴覚士であり続けたいと思います。

在校生に聞きました

臨床現場で働く兄の影響で言語聴覚士を目指す

峰元 鈴代 言語聴覚療法学科4年 川辺高校出身

私が医技専に入学したきっかけは、言語聴覚士として臨床現場で働く兄の影響です。 兄は、医技専の言語聴覚療法学科で4年間勉学に励み卒業しました。 言葉を上手く話せない方や病気により声を失ってしまった方に寄り添う姿を見て、私も兄のようにプロフェッショナルとして活躍したいと強く思いました。 私は今、同じ目標を目指す仲間と充実した毎日と楽しいキャンパスライフを送っています。 4年間で学んだ経験を生かし、兄を超える言語聴覚士になりたいと考えています。

より魅力的な言語聴覚士を目指して

髙津佐 真生 言語聴覚療法学科3年 小林秀峰高校出身

将来は言語聴覚士!と決めていましたが、大学と迷っていました。 オープンキャンパスで感じた雰囲気の良さ、縦割り班活動やカウンセラー資格取得を魅力に感じ入学を決意して3年目となります。 実習や演習を経験したり、多職種連携授業をきっかけに他学科と交流したりと、楽しく充実した毎日です。 また、先生方が優しく丁寧に教えてくださり、学びやすい環境だと感じています。 子どもから大人までを対象とする職業だからこそ、患者さん一人ひとりに寄り添える言語聴覚士になれるよう、同じ夢を目指す仲間たちと共にこれからも励んでいきます。